瀬戸内・海の道/せとうち・うみのみち

瀬戸内・海の道の歴史

古代から西日本水運の大動脈。「海の大路」として賑わう。

北九州から瀬戸内海を東進して畿内を結ぶ主要なルート。

朝鮮や中国からの文化流入路であり交易で発展した。

また米穀の輸送は陸路より海路の方が割安だった。

中世までは「安芸(あき)地乗り」コースが主流

博多と堺を結ぶ瀬戸内海航路は、初め山陽道南岸の陸地沿いが安全でもあり主流だった。

やがて江戸期になると瀬戸内海の島々の中央部を抜ける最短コースが主流となる(沖乗り)。御手洗(みたらい)は、その代表的な港町だった。

参勤交代の海道

西国、九州の大名たちが瀬戸内海を通り豪奢な船旅をした海の道である。播磨の室津などに上陸し山陽道〔参照〕に入り大阪を経て江戸へと上った。

江戸時代は「西回り航路」(1672開拓)のルート

この航路は東回り航路に次いで河村瑞賢が開拓したもので日本海沿岸を経て赤間関(現、下関)から瀬戸内海に入り尾道、兵庫(現、神戸)を経て「天下の台所」大阪へ入る海路である。

蔵米をはじめ、様々な物資が運ばれた。北前船の往来により瀬戸内海は隆盛を極めたのである。

朝鮮通信使の道

主に将軍の代替りやその他の慶事の際に祝賀使として来日し江戸に上った。

〔参照〕→朝鮮人街道

現代はカーフェリー時代

高速艇や大型フェリーが定期的に就航している。

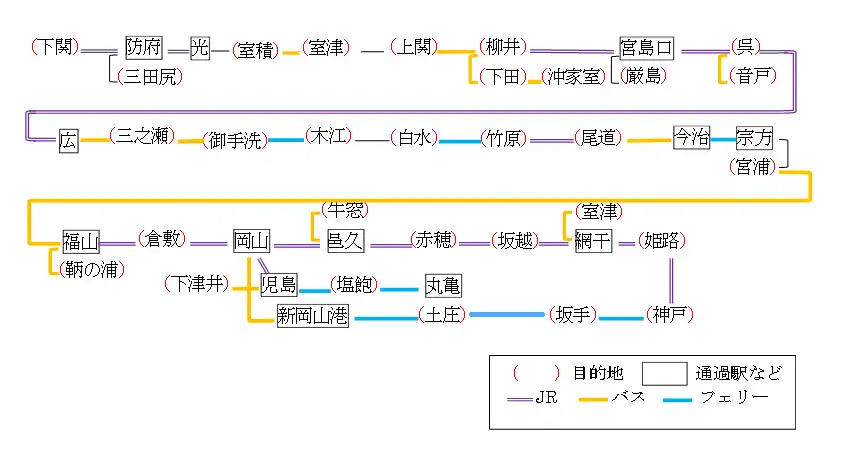

瀬戸内・海の道のルート

街道のルート

瀬戸内・海の道の歩き旅&アドバイス

今回の歩き旅

今回は瀬戸内海沿岸の港町と10ヵ所の島々を巡るという異色の旅である。しかし、そこには国立公園、世界遺産、重伝建(柳井、竹原、御手洗、倉敷、塩飽・本島、神戸北野)、小京都(尾道、竹原)と実にボリュームたっぷりの旅である。

朝鮮通信使とは直接、関係ないが妻鹿は姫路市の漁港ということで灘のけんか祭(コース24)を特別に加えた。

今回、強く印象に残ったのは⑩御手洗。史跡に富み、風光明媚、食事と三拍子揃う。次に⑱塩飽。ここは観光客も少なく、じっくりと散策できるし、笠島地区のタイムスリップ感がたまらない。

アドバイス

島巡りをするにはフェリーやバスを利用することになる。いずれも便数が少ないので要注意。特に周防大島は周遊コースがなく、乗り継ぎが必要。

瀬戸内の島々を、ゆっくり時間をかけて歩きたい人にはとびしま海道としまなみ海道がお勧め。前者は広島県呉市川尻町~岡村島まで7つの島を連結する。歩行、自転車は無料である。

後者は愛媛県今治市~広島県尾道市を結ぶ海道。やはり歩行は無料だが自転車は有料(6橋で\500。)

尾道大橋は危険のため渡船を利用した方が無難である。

瀬戸内・海の道歩きコースプラン

| コース | 見どころ、ハイライトなど | |

|---|---|---|

| 1 | 瀬戸内・海の道歩き | |

| 1 | 下関 | 壇の浦、赤間神社、旧英国領事館 |

| 2 | 三田尻~室積 | 御舟倉跡、英雲荘、海商館 |

| 3 | 上関~室津 | 上関番所跡、上関大橋、四階楼 |

| 4 | 柳井 | むろやの園、国森家住宅、石畳の道 |

| 5 | 沖家島 | 泊清寺、本陣跡 |

| 6 | 周防大島 | 五条の千本桜、文化交流センター、星野哲郎記念館 |

| 7 | 宮島 | 厳島神社、町屋通り、山辺の小径 |

| 8 | 音戸~呉港 | 「歴史の見える丘」、大和ミュージアム、清盛塚 |

| 9 | 蒲刈 | 松濤園、長雁木、弘願寺 |

| 10 | 大崎下島 | おいらん公園、若胡子屋、常盤町通り |

| 11 | 大崎上島 | 木江の町並み、ロケ地、海と島の歴史資料館 |

| 12 | 竹原 | 普明閣、大小路、本町通り |

| 13 | 大三島 | 来島海峡、大山祇神社、生樹の御門 |

| 14 | 尾道 | 千光寺、古寺巡り、文学のこみち |

| 15 | 鞆ノ浦 | 対潮楼、常夜灯、太田家住宅 |

| 16 | 倉敷 | 大原美術館、倉敷考古館、倉敷川沿い |

| 17 | 下津井 | むかし下津井回船問屋、下津井の町並み |

| 18 | 塩飽 | 塩飽勤番所、笠島の町並み、専称寺 |

| 19 | 小豆島 | 土庄港周辺、西光寺、オリーブ園 |

| 20 | 牛窓 | 灯籠堂跡、牛窓海遊文化館、本蓮寺 |

| 21 | 赤穂 | 赤穂城跡、大石神社、花岳寺 |

| 22 | 坂越 | 旧坂越浦会所、坂越まち並み館 |

| 23 | 室津 | 御茶屋跡、浄運寺、室津海駅館 |

| 24 | 妻鹿 | 灘のけんか祭り |

| 25 | 姫路~神戸 | 姫路城、神戸の異人館 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.