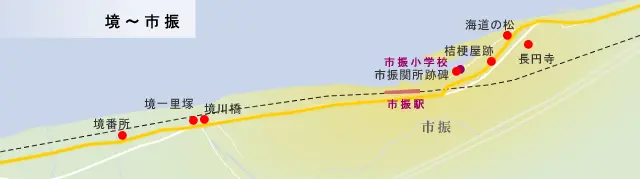

北陸道 十六日目の街道歩き旅 [市振~親不知~糸魚川編]

境~市振

境番所跡

境番所跡(小学校跡地)

境一里塚

番所跡から約500m進むと境一里塚があり傍に道路元標が建つ。

境川橋

この境川橋を渡ると、いよいよ最終県入りだ。

滋賀、福井、石川、富山そして新潟県に入る!

市振の関跡碑

街道沿いの市振小には市振の関跡碑と説明板が建つ。

市振宿

明治天皇碑(写真右)が建つ市振宿の町並み。

桔梗屋跡

松尾芭蕉が宿泊した桔梗屋跡(写真右)。

長円寺

長円寺境内には芭蕉句碑が建つ。

「一つ家に遊女も寝たり萩と月」。同行を望んだ伊勢参りの遊女を振り切ったのは、どうもフィクションらしい。

海道の松

市振宿の東端に立つ海道の松(写真中央)は往時の雰囲気を残す。

市振~親不知

親不知

親不知[おやしらず]に近づいてきた。ここは旧国道のコミュニティ・ロードだから安心だ。ここに入るまでのR8号は要注意。トラック等の通行が多く危険を感じる。

親不知

ふと上を見あげると岩壁に如砥如矢と刻字されている。左側にも天下の嶮とある。

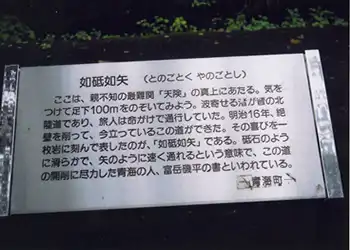

如砥如矢

これは、旧国道が出来た時の喜びの表現である。

砥石のように滑らかに矢のように速く通れるということ。

水上勉説明板

少し進むと説明板があり水上勉(若狭出身の作家)の文が紹介してある。越後の親不知を私は好きである。美しい日本の風土の中で、私はいちばん親不知が好きである(1965)。

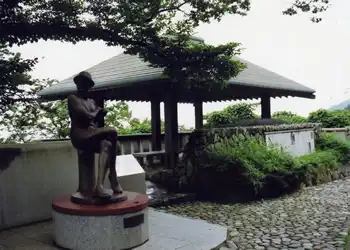

ウォルター・ウェストン像

展望台の前には北アルプスの開発者ウォルター・ウェストンの像が置かれている。彼は1894年に、ここを訪れている。

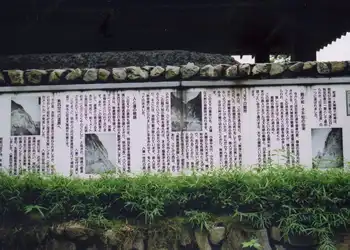

説明板

説明板によれば、明治天皇北陸巡幸(1878)を契機に国道開通運動が盛り上り、東西日本を結ぶ日本海側の大動脈が完成した(1883)。

親不知のミニチュア

展望台の壁面に、海から見た親不知の壁のミニチュアがあった。

これはグッドアイディア、よくわかる。

親不知

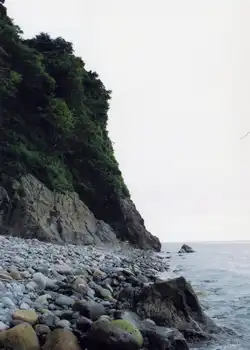

親不知は北陸道最大の難所。北アルプスの北端が日本海に没する所。

高さ400mほどの断崖絶壁に日本海の波が打ち寄せる。

親不知

昔の旅人は断崖下の狭い砂浜を素早く通行した。

それには大変な危険と苦労が伴った。平安時代には貴族の愛児が波にさらわれたという。

親不知~青海

青海~田海

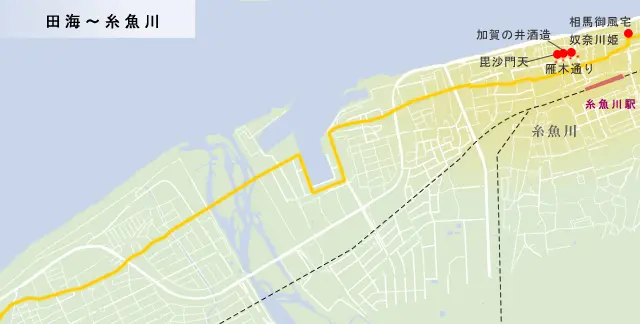

田海~糸魚川

雁木通り

糸魚川にやってきた。ここは駅前の雁木[がんぎ]通り。

北陸独自の和風アーケードである。

毘沙門天

この雁木通りには石像8福神が配置されている。

これは毘沙門天(写真右)。

奴奈川姫

これは奴奈川[ぬながわ]姫(写真中央)。出雲から大国主命[おおくにのぬしのみこと]がはるばる求婚に訪れたという伝説が残る。

相馬御風宅

街道沿いにある相馬御風宅(写真左)。

相馬御風宅

相馬御風は中学卒業時、明星に短歌を掲載したという早熟の才人。良寛研究に没頭。

ちなみに母校早大(当時は東京専門校)校歌「都の西北」は彼の作詞。

加賀の井酒造

この加賀の井酒造は加賀百万石の殿様が参勤交代の際、本陣として利用した場所。

北陸道歩きのコース

| コース | 見どころ、ハイライトなど | |

|---|---|---|

| 北陸道 | ||

| 1 | 米原~朝妻~長浜 | 長浜黒壁スクェア、鍋冠祭 |

| 2 | 木之本~柳ヶ瀬~栃の木峠 | 木之本 |

| 3 | 敦賀の散策 | 気比の松原、金ヶ崎城址など |

| 4 | 新保~木ノ芽峠~二ツ屋 | 木ノ芽峠 |

| 5 | 山中峠~上新道~板取 | 板取宿 |

| 6 | 今庄~湯尾峠~脇本 | 今庄宿、湯尾峠 |

| 7 | 武生~浅水~福井 | 西山公園、養浩館 |

| 8 | 森田~細呂木峠~橘 | 細呂木峠 |

| 9 | 大聖寺~小松~安宅 | 大聖寺、安宅の関 |

| 10 | 寺井~野々市~金沢 | 東茶屋街、長町武家屋敷 |

| 11 | 津幡~倶利伽羅峠 | 倶利伽羅峠 |

| 12 | 石動~福岡~高岡 | 高岡の金屋町、木舟町など |

| 13 | 小杉~下村 | 稚児舞 |

| 14 | 岩瀬~水橋~滑川 | 岩瀬 |

| 15 | 魚津~入善~宮崎 | ヒスイ海岸 |

| 16 | 市振~親不知~糸魚川 | 親不知コミュニティロード |

| 17 | 長浜~直江津~高田 | 春日山城址、高田城周辺 |

| 18 | 潟町~青海川~柏崎 | 福浦八景 |

| 19 | 出雲崎の散策 | 夕日の丘公園など |

| 20 | 弥彦~岩室、新潟の散策 | 弥彦神社、新潟歴史博物館など |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.