和歌山街道 十日目の街道歩き旅 [伊勢本街道ハイライト編:寺井~多気~津留編]

榛原の「札の辻」

ここで伊勢本街道と阿保[あを]越え道が分岐する。右は旧旅籠あぶらや。近鉄榛原駅の東へ約300mの所。

道標

「あぶらや」の前には、背の高い(173cm)の道標が建つ。「右いせ本街道、左あを(阿保)こえみち」

あぶらや

玄関の左には「本居宣長公宿泊」の看板を掲げている。

松本家

高井宿の旧旅籠・松本家は昔の面影を残す。

高井の千本杉

前述の松本家から少し進むと千本杉と呼ばれる巨木が見えてくる(根回り35mという)。

諸木野[もろきの]関所

ここだけでなく各所に関所が設けてあり旅人達の悩みの種だった(通行税を取られる)。

石割峠

この伊勢本街道、最初の難所である(標高695m)。峠の表示板も倒れ痛ましい限り。

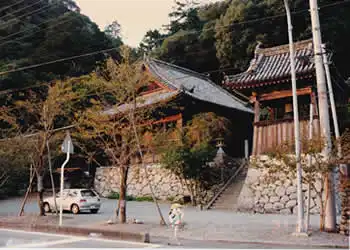

専明寺境内

上田口の専明寺は貴重な休憩所だ。少し東進すると室生寺への分岐点。血原橋に至る。

山粕峠

前述の石割峠に次ぐ難所(652m)。これより室生村から曽爾[そに]村に入る。

山粕西口

宿屋と問屋業を営んでいた「問屋屋敷」跡碑が建つ。

山粕宿

山粕局(写真左)付近の街道景観。右は登録古民家の西田家。

鞍取峠

ここも難所の一つ(標高590m)。これより御杖[みつえ]村に入る。

土屋原

街道沿いの土屋原にある「まつや旅館」(写真右)。

菅野の道

「伊勢本街道」とあり、よく見ると「右、旧ちか道」と付記されている。

敷津の町並み

右の常夜灯は1900年建。

常夜灯

美杉村払戸に建つ常夜灯。「太一」と刻まれているのは伊勢神宮御用のしるしである。

のれん街道

JR名松線伊勢奥津駅付近の町並み。街道沿いの角家には「のれん」が飾ってある。[参照]出雲街道(3日目)の勝山宿の方はもっと大規模だった。

伊勢奥津駅近くの道標

「左はせ新街道」側面の表現はユニーク。「伊勢参宮及津市ヘノ便利道ナリ」これは120年も前の道標だ(1893建)。

飼坂峠(標高484m)

この飼坂峠は、険しい伊勢本街道の中でも、特に旅人に恐れられた難所。文化庁「歴史の道100選」にも選定されている。

上多気の集落

飼坂峠を下ると古道の雰囲気が漂う集落に入る。

多気の景観

多気[たげ]は、かつて北畠氏の城下として賑わい「山中に都あり」と言われた。左に5m近い常夜灯、右には道標が目をひく。

道標

中央が黒ずんでいる道標は背が高い。「すぐ(直進の意)いせ道」。

道標をふり返る

すると背面には「すぐ、はせ(初瀬)道」とある。

長瀬の道標

「すぐ、いせ道」「左、はせ・なら道」。伊勢方面は右へ左奥は仁柿峠に通じる。

大石宿本陣付近

本陣跡は中央奥のテニスコート辺り

大石不動院

弘法大師が開いた(9C.)古刹。南側をR166号が走り櫛田川が流れる。桜の名所でもある。

津留橋

櫛田川に架かる津留橋が1929年に竣工する迄、旅人は「渡し」を利用した。

津留の渡し跡

この渡船場は宮川とともに参宮道最大の難所だった。大雨などでしばしば川止めになった。川の中の岩(写真左)が水没すると川止め。

和歌山街道歩きコースプラン

和歌山街道のコース

| 和歌山街道歩きコース | ハイライト・見所 | |

|---|---|---|

| 1 | 和歌山~岩出 | 和歌山城、四箇郷一里塚 |

| 2 | 岩出~橋本 | 名手宿、東家の町並み |

| 3 | 橋本~五篠 | 万葉の道、五篠の町並み |

| 4 | 六田~鷲家 | 大和上市の町並み、鷲家の本陣跡 |

| 5 | 杉谷~高見峠~七日市 | 高見峠、大定峠 |

| 6 | 赤桶~粥見~丹生 | 珍布[めずらし]峠、丹生大師 |

| 7 | 相可~田丸~小俣 | 相可の町並み、田丸城跡 |

| 8 | 河崎~伊勢神宮~二見浦 | 河崎の町並み、おかげ横丁 |

| 9 | 松阪の散策 | 鈴屋、御城番通り |

| 10 | [伊勢本街道ハイライト編] 榛原~多気~津留 |

石割峠、鞍取峠、飼坂峠 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.