和歌山街道 九日目の街道歩き旅 [松阪の散策編]

松阪

松阪城表門跡

先ず松阪城からスタートしよう。蒲生氏郷が築城(1588)した平山城であるが、今は石垣が残るのみ。

文学碑

月見櫓跡には梶井基次郎(1901~32)の文学碑(写真左)が建つ。松阪の義兄宅で一夏を過ごした思い出が短編小説「城のある町にて」を生む。早逝の作家だった。

南側の石垣

本居宣長記念館は左奥へ進む。

本居宣長記念館

宣長が生涯を費やした「古事記伝」の自筆稿本などを展示。

鈴屋

すずのや。

本居宣長の旧宅。2Fにある書斎(写真右上)で鈴の音色を楽しんだことから「鈴屋」と名付けられた。

本居宣長旧宅

こちらが正門である(国登録有形文化財)。松阪城隠居丸跡。

御城番通り

路面は石張工法で両側の生け垣と調和している。城の西にあるおしゃれな通りだ。

御城番屋敷

松阪城を警護した紀州藩士が居住していた。そして今も住居として使用されているとのこと。

本居宣長旧宅跡

前述のように現在旧宅はそのまま本居宣長記念館横に移築されている。

旧宅跡地

宣長旧宅跡には碑が建つ。

魚町界隈

宣長旧宅の向かい側には小泉見庵(宣長の親友で内科医)の家(写真中央奥)が建つ。小泉家は代々医者の家系。

11年前の魚町

11年ブリの再訪だったが、全く景観に変化がない。正に「十年一日の如し」。左は豪商の長谷川邸。

三井家発祥の地

江戸時代の豪商三井家は後の三越百貨店につながる呉服商。右に碑が建つ。

松阪商人の館

犬矢来のある町家。旧小津宅。松阪木綿で財を築いた豪商(三井家、長谷川家と共に松阪の3大豪商の一つ)。

これも11年

これも11年前の景観だが、ほとんど変わりない。強いて言うなら右端の電柱が美的にスリム化したとか。

旧小津邸

旧小津邸は公開されている(有料)。ここでは「江戸店持ち伊勢商人」の英知と文化を偲ぶことが出来る。

新上屋跡

賀茂真淵(国学者1697~1769)が参詣の途次、宿泊した宿。ここで宣長と対面した。

「松阪の一夜」

真淵と対面したその夜は、宣長にとって大きな転機となった。真淵の門弟となった宣長は、その後国学を大成するのである。

松阪宿本陣跡(左)

松阪市中町に建つ本陣跡碑。

本居宣長墓

樹敬寺には代々本居一族の墓が立つ。

青春館

青春時代の約10年間を松阪で過ごした小津安二郎(映画監督:1903~63)の資料館。

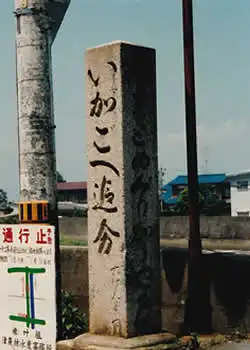

分岐道標

松阪市日野町に建つ参宮街道と和歌山街道の分岐道標(写真右)。

背の高い道標

「右、わかやま道」「左、さんぐう道」。ついに和歌山街道の起点(終点)に到達した!

これも11年前

風雨に耐え相変わらず頑張っているようだ。どれだけ多くの参宮者がこれを眺めて通過していったことだろう。

月本の追分道標

[参考写真]

「右、いがごえ(伊賀越え)なら道」「月本おいわけ」253cmの大道標で松阪の北6kmほどの中林(旧名月本)に建つ。

六軒の追分道標

[参考写真]

「いがごへ追分、六けん茶や」「やまとめぐり、かうや(高野)路」これも背が高い(255cm)。松阪の北へ約4km地点。

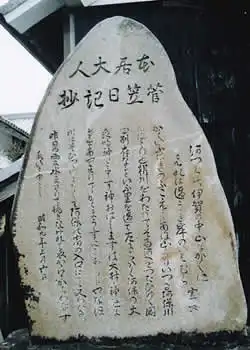

「菅笠日記抄」

[参考写真]

本居宣長が憧れの地・吉野への花見(1772年春)した折の旅行記である。初瀬街道の阿保宿に建つ。

和歌山街道歩きコースプラン

和歌山街道のコース

| 和歌山街道歩きコース | ハイライト・見所 | |

|---|---|---|

| 1 | 和歌山~岩出 | 和歌山城、四箇郷一里塚 |

| 2 | 岩出~橋本 | 名手宿、東家の町並み |

| 3 | 橋本~五篠 | 万葉の道、五篠の町並み |

| 4 | 六田~鷲家 | 大和上市の町並み、鷲家の本陣跡 |

| 5 | 杉谷~高見峠~七日市 | 高見峠、大定峠 |

| 6 | 赤桶~粥見~丹生 | 珍布[めずらし]峠、丹生大師 |

| 7 | 相可~田丸~小俣 | 相可の町並み、田丸城跡 |

| 8 | 河崎~伊勢神宮~二見浦 | 河崎の町並み、おかげ横丁 |

| 9 | 松阪の散策 | 鈴屋、御城番通り |

| 10 | [伊勢本街道ハイライト編] 榛原~多気~津留 |

石割峠、鞍取峠、飼坂峠 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.