和歌山街道 八日目の街道歩き旅 [河崎~伊勢神宮~二見浦編]

外宮~内宮

「宮川の渡し」イメージ

明治になるまで宮川には橋がなく3カ所の渡しがあり参詣者は小舟で渡った(無賃だったようだ)。

筋向橋

すじかいばし。

関西や関東方面からの参詣道、伊勢本街道などの合流点であり、山田宿の入口にあたる。昭和初期(1928)、コンクリート橋となる。

小田橋

勢田川にかかる。この橋の歴史は古く外宮と内宮を結ぶ。

河崎(北新橋)

前述の小田橋から勢田川沿いに北上し河崎にやって来た。距離は約1.2kmで散歩には手頃だ。

河崎の町並み

近鉄・宇治山田駅(鳥羽線)の北へ約1kmの所に位置する。見所も多く食事処もあるので寄り道をお勧めする。

勢田川沿い

遊歩道のようになっている。散策コースにいいね。

岸沿い

妻入りで奥行の長い木造2階建ての家が並び建つ。

伊勢河崎商人館(左)

河崎は勢田川の水運で発展した川の港。「伊勢の台所」としての役割を担った。

道標

町並みの一角に建つ道標が目にとまる。「右、宮川道」「すぐ、さんぐう道」

「川の駅」(右端)

二軒茶屋などへ定期便がここから運航する(第1,3日曜日)。

「川の駅」

道路側。

明治天皇上陸碑(右)

その二軒茶屋(写真左)の近くには、軍艦で上陸した明治天皇の碑が建つ。上陸後、歴代天皇として初めて伊勢神宮を参拝された(1872.5.23)。

上陸碑付近

左に「かどや民具館」右は二軒茶屋餅角屋。

油屋跡

古市にやって来た。「精進落とし」の場所として大いに繁盛した所だ。遊女屋などが軒を連ねたが、今はその影もない。

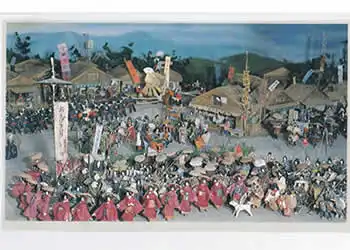

古市のイメージ

かつて伊勢随一の歓楽街だった古市のイメージ。早朝から三味線の音が聞こえたという。

麻吉旅館

麻吉旅館は、かつて古市の華やかさを偲ぶことの出来る唯一の遺構。

料理旅館

1782年創業の麻吉旅館は今も営業中。

桜木地蔵

大岡忠相が山田奉行在任中しばしば参詣し、後年江戸町奉行へ昇進。出世地蔵とも呼ばれる。

赤福(右)付近の十字路

伊勢名物の赤福は、お伊勢参りの旅人たちに愛されてきた甘党好みの餅。内宮へは左折する。

おかげ横丁の入口

参宮の賑わいが再現された「おかげ横丁」。入口には3.6mの常夜灯(写真左)が建つ。内宮に通じる宇治橋へは、手前へ約500m。

おかげ横丁

江戸末期から明治初期をテーマに伊勢の代表的な建築物が移築・再現された町並み。正面は「おかげ座」。

「おかげ参り」のイメージ

お蔭詣りは近世日本において周期的に繰り返された伊勢神宮への集団的参詣である。

お伊勢まいり資料館

有料。

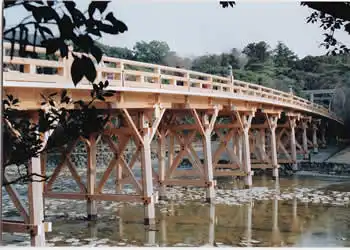

宇治橋

五十鈴川[いすずがわ]に架かる宇治橋を渡ると内宮の神域。遷宮(20年毎)の4年前に架け替えられる。

内宮

正しくは皇大神宮といい天照大神[あまてらすおおみかみ]を祀る。日本最高の聖地で昔も今も多くの参詣者が訪れる(2013年は1,420万人)。

二見浦

二見浦

伊勢参りの後は景勝地二見浦へ足を伸ばそう。海岸沿いに常夜灯が整列している。

芭蕉句碑

「うたがふな 潮の花も 浦の春」(1689年)。賓日館前に建つ。

二見興玉神社

西鳥居と夫婦岩[めおといわ]に通じる海辺の参道(写真左)。

夫婦岩

前述の興玉神社の神石である。伊勢志摩国立公園のエリア内。

和歌山街道歩きコースプラン

和歌山街道のコース

| 和歌山街道歩きコース | ハイライト・見所 | |

|---|---|---|

| 1 | 和歌山~岩出 | 和歌山城、四箇郷一里塚 |

| 2 | 岩出~橋本 | 名手宿、東家の町並み |

| 3 | 橋本~五篠 | 万葉の道、五篠の町並み |

| 4 | 六田~鷲家 | 大和上市の町並み、鷲家の本陣跡 |

| 5 | 杉谷~高見峠~七日市 | 高見峠、大定峠 |

| 6 | 赤桶~粥見~丹生 | 珍布[めずらし]峠、丹生大師 |

| 7 | 相可~田丸~小俣 | 相可の町並み、田丸城跡 |

| 8 | 河崎~伊勢神宮~二見浦 | 河崎の町並み、おかげ横丁 |

| 9 | 松阪の散策 | 鈴屋、御城番通り |

| 10 | [伊勢本街道ハイライト編] 榛原~多気~津留 |

石割峠、鞍取峠、飼坂峠 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.