美濃路ウォーキング

2日目の街道歩き旅

[名古屋城周辺 編]

名古屋城~四間道

名古屋城の再建

現在の名古屋城は、第2次世界大戦で焼失した後、1959年に再建されたもの。

名古屋城

家康が西国の外様大名20家に築城工事を割り振って築いた。尾張徳川家の居城。

加藤清正

清正は最も重要な天守の石垣づくりを担当。烏帽子型の兜をかぶった清正は、祭のように景気よく、にぎやかに石引をやってのけた。

「参考写真」熊本城前の清正像

熊本城前の清正像。そっくりさん。

新しい道標

丸の内3丁目で見かけた道標。「北、おしろ(名古屋城)、西、みのじ」

川上貞奴邸

川上貞奴(1871~1946)は、日本で最初の女優。16歳で芸者となり、お座敷に出る。壮士芝居の川上音二郎と結婚。渡欧巡業では一座の花形女優になる。波乱万丈の生涯を送った

白壁町

江戸時代からの尾張藩の武家屋敷が立ち並ぶエリアである。

旧春田鉄次郎邸

陶磁器貿易商として成功した春田鉄次郎の住宅。現在はレストラン「デュボネ」となっている。

旧豊田佐助邸

豊田佐助は、発明王の豊田佐吉の実弟で、豊田紡織の社長を務めた。1923年建。

料亭か茂免(かもめ)

洋紙商、中井家の旧邸。戦前戦中は皇族の居所として利用された。

豊田利三郎の旧邸跡

豊田佐吉の娘婿、豊田利三郎邸跡(1918年建)

旧豊田利三郎邸の塀

現在は、塀のみで、敷地には高層マンションが建つ。

旧料亭・樟(くすのき)

大正初期の建物。都市景観重要建築物に指定。

名古屋市政資料館

レンガの赤、花崗岩の白が目をひく荘重なネオ・バロック様式の建物。今は市の公文書館や貸室として使われている。

五条橋

堀川に架かる五条橋。もとは清洲の五条川にあった木造の橋をここに移築した。【清洲越し(1612頃~1616年)】。1938年に木造の橋に似せて架け替えられた。御影石の親柱。擬宝珠(ぎぼし)、石張舗装などが目をひく。左端に屋根神様が祀られている。堀川は伊勢湾から名古屋城までの運河に利用されていた。

四間道(しけみち)

この道は美濃路ではないが、(一本西側の道)、町並み保存地区に指定されているので散策してみよう。

名前の由来

元禄時代の大火(1700年)の後、尾張藩の命で道幅を四間(約7m)に拡げ、防火線にしたことに由来。

伊藤家(右)

松坂屋の伊藤家と区別するための「川伊藤家」と呼ばれた豪商だった。

那古野1丁目付近

石垣の上に重厚な黒い土蔵が並ぶ(那古野1丁目付近)。

街道沿いの延命地蔵

幅下小学校の北100mに立つ。

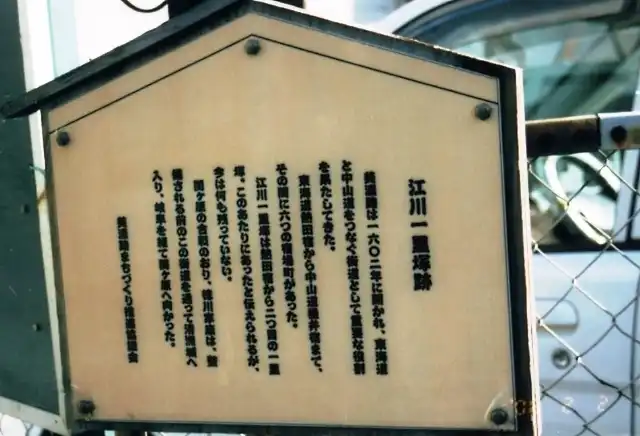

西区城西2丁目を西進(中央奥へ)

右の説明板に注目!まるで擬態のように目立たない。

江川一里塚跡

今は何も残っていない。

押切北交差点

中央奥へと街道は続く。

白山神社

街道沿いの神社、ここは旅人が休憩する立場だった。

美濃路街道歩きコース

| 美濃路歩きのルート | 見どころ、ハイライトなど | |

|---|---|---|

| 美濃路 | ||

| 1 | 宮(熱田)~大須 | 熱田神宮、大須観音、大道町人祭 |

| 2 | 名古屋城周辺 | 名古屋城、白壁町、四間道 |

| 3 | 枇杷島~清洲 | 西枇杷島まつり、清洲城、清洲宿本陣 |

| 4 | 北市場~高木 | 稲葉宿町並み |

| 5 | 国府宮の裸祭 | 大鏡餅奉納、儺追(なおい)神事 |

| 6 | 萩原宿~起宿 | チンドン祭、冨田一里塚、起宿脇本陣跡(資料館) |

| 7 | 羽島~墨俣~大垣 | 竹鼻の祭、一夜城跡、結神社 |

| 8 | 大垣の散策 | 四季の道(水門川遊歩道)、奥の細道結びの地、大垣城 |

| 9 | 大垣祭り | 11輌の山車巡行 |

| 10 | 大垣~垂井宿 | 久徳の一里塚、松並木、垂井の泉 |

| 11 | 垂井曳軕祭りと子供歌舞伎 | 垂井子供歌舞伎 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.