東海道 十日目の街道歩き旅 [日坂~小夜の中山~金谷編]

掛川

葛川一里塚(中央)

馬喰橋[ばくろうばし](写真左)の手前にある。

日坂

伊達方一里塚

江戸から57番目の一里塚。

高札場

復元された高札場。

川坂屋

格の高い旅籠だったが、今は資料館。

旅籠

日坂は江戸から25番目の宿場。

日坂本陣跡

16年ぶりの再訪だが、その時ここに幼稚園があった。

芭蕉句碑

「命なりわずかの笠の下涼み」

茶畑沿いの道

ちなみに茶畑は江戸時代にはなく茶園形成は明治初期のこと。

白山神社付近

白山神社(写真左の木の向う側)辺りは、以前と少しも変わっていない。

菊川

街道沿いの歌碑

「甲斐が嶺は はや雪しろし神無月しぐれてこゆるさやの中山」(蓮生法師、実は出家した熊谷直実のこと)。

一里塚

小夜の中山一里塚。

粟ヶ岳の山腹

遠く粟ヶ岳(532m)に目を転じると「茶」の文字が見える。さすが静岡県は日本一の茶処だ。

浮世絵美術館

この「夢灯[ゆめあかり]」は土、日、祝日に開館。

館内

館長さんの詳しい説明がある。

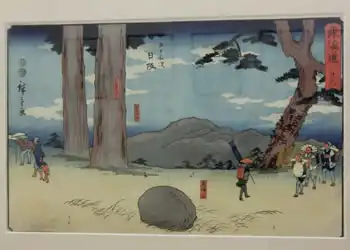

歌川広重の版画

年4回展示物をローテーションする。これは日坂の夜泣石。

西行の歌碑

「年たけてまた越ゆべしとおもいきや命なりけり、さよの中山」

扇屋

江戸時代創業の店は今も子育て飴を販売する。

「命なりけり学舎」前の歌碑

「旅寝する、さよの中山、さよ中に鹿も鳴くなり妻や恋しき」(橘為仲朝臣)

久遠寺

この地で山賊に惨殺された妊婦の霊が石に乗り移ったという伝説が残る。

夜泣石

小さな屋根をつけた囲いの中にある。

阿弥陀仏歌碑

「雲かかる さやの中山越えぬとは都に告げよ有明の月」

道中の案内板

牧ノ原台地の茶畑の中を下る。

歴史は繰り返す

藤原宗行の詩碑(写真左)と日野俊基(写真右)の歌碑が並び建つ。約100年の時差はあるが、両者は共に討幕に失敗し(承久の乱、元弘の変)捕えられ鎌倉への護送中、この菊川に泊まった。

菊川の看板絵

菊川は間の宿だった。

菊川坂上り口

菊川坂

坂の頂上付近に石碑が建つ(写真中央奥)。

石碑

菊川坂の石畳復元(2001)記念の碑。「万古不易」とは、いつまでも変わらないこと。

明治天皇碑(写真左)

1868,1878年と2回ここで小休止され富士山を望まれた。

金谷坂入口

やはり、この坂も東海道の難所。

金谷坂

1991年、地元の人々の尽力で石畳が復元された。

句碑

太田巴静「曙も夕ぐれもなし鶏頭華」

茶屋

石畳茶屋。

長光寺

JR金谷駅から、ほど近い寺。

芭蕉句碑

「道のべの木槿[むくげ]は馬に食われけり」

東海道歩きコース

| コース | 見どころ、ハイライトなど | |

|---|---|---|

| 1 | 京都(三条大橋)~大津~瀬田 | 逢坂峠、義仲寺 |

| 2 | 草津~手原~六地藏 | 草津の追分道標、旧和中散本舗 |

| 3 | 水口~土山~鈴鹿峠 | 土山宿、鈴鹿峠 |

| 4 | 関~亀山~日永 | 関宿、野村一里塚 |

| 5 | 富田~宮~有松 | 七里の渡し、宮の渡し、有松 |

| 6 | 知立~岡崎~御油 | 無量寿寺、八丁蔵通り、御油の松並木 |

| 7 | 豊橋~新居~舞坂 | 新居の関所、舞坂の松並木 |

| 8 | 見付~袋井~掛川 | 旧見付学校、掛川城 |

| 9 | 掛川大祭 | かんからまち、大獅子、奴道中 |

| 10 | 日坂~小夜の中山~金谷 | 小夜の中山、菊川坂、金谷坂 |

| 11 | 島田~藤枝~宇津ノ谷 | 日本坂、つたの細道 |

| 12 | 丸子~蒲原~沼津 | 清見寺、薩埵峠 |

| 13 | 三島~箱根西坂~箱根峠 | 三島大社、山中城址、小枯木坂 |

| 14 | 箱根峠~畑宿~小田原 | 甘酒茶屋、箱根関跡、石垣山 |

| 15 | 酒匂~藤沢~権太坂 | 化粧坂、権太坂 |

| 16 | 程ヶ谷~川崎~日本橋 | 横浜、泉岳寺、日本橋 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.