越後街道/えちごかいどう

越後街道について

別名

津川街道、新発田街道、赤谷街道、赤谷通り、会津通り、会津街道、若松街道、佐渡街道、殿様街道、越後路、佐渡道。

下越の諸侯の参勤交代路

「殿様街道」の別名があるように、現新潟県北部の新発田、村上藩などが参勤交代に利用した。

束松峠は「歴史の道」

福島県令(知事)の三島通庸(みちつね)(1835~88。同じ薩摩藩出身・大久保利通に属望される)は、着任早々(1882)「会津三方道路」(会津若松から宇都宮、新潟、米沢の三方へ延びる馬車道)の建設を断行した。この越後街道も前線が改良の対象となる。しかし束松峠は険阻ゆえに馬車交通に不適とされた。そのため街道筋の村人たちは束松洞門(遂道。今は通行不能)を開削したのである。

吉田松陰 東北遊歴への道

江戸を出発した松陰は水戸、白河を経由して会津若松に入り、さらに津川を経て、諏訪峠越え(1852)で新発田方面に向かった。つまり越後街道全線を 踏破している。松陰より40年ほど前に十返舎一九も諏訪峠を越え越後に向かった(1814)。

戊辰戦争(1868)の影を落とす道

道中には中野竹子奮戦地があり、束松峠の手前では束松事件(1869)が発生し、峠の頂上には会津軍の塹壕跡も残る。一方、西軍は新発田から津川に 入り会津若松を目指した。その際、越後口総督府の参謀だった山県有朋(1889年首相のち元老)も諏訪峠を二度超えている。

佐渡で産出した金塊の輸送路

佐渡を往復する幕府役人も往来した。なお佐渡の金銀を運搬したのは越後街道の他、三国街道や北国街道が利用されている。また日本海の魚介類が運ばれ西入塩(瀬戸内地方の塩)の移入路であり、会津米や蠟(ろうそく)を上方に搬出する道でもあった。

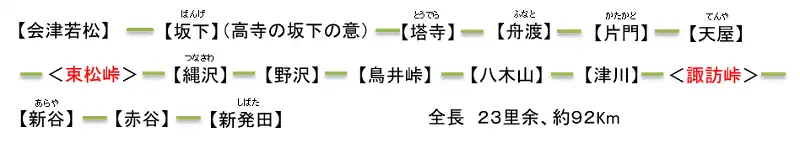

越後街道のルート

越後街道の歩き旅&アドバイス

今回の歩き旅

街道筋ではないが、「喜多方」を特別に加えた。

アドバイス

津川市内にも旅館はあるが、諏訪峠周辺を歩くなら街道沿いから至近距離の清川高原保養センターがおすすめ。公共の宿である。

越後街道歩きコースプラン

| コース | 見どころ、ハイライトなど | |

|---|---|---|

| 1 | 神指~会津坂下~舟渡 | 塔寺宿 |

| 2 | 片門~束松峠~野沢 | 束松峠 |

| 3 | 喜多方の散策 | 蔵のある町並 |

| 4 | 鳥井峠越え | 車峠、鳥井峠 |

| 5 | 八木山~津川 | 麒麟山、諏訪峠石畳の道 |

| 6 | 諏訪峠越え | 中の茶屋跡、行地 |

| 7 | 新谷~綱木~赤谷 | 下綱木 |

| 8 | 赤谷~五十公野~新発田 | 五十公野公園、新発田城 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.