越後街道 二日目の街道歩き旅

[片門(かたかど)~束松峠(たばねまつ)~野沢 編]

片門~束松峠~野沢の位置

片門の渡し場跡

只見川にかかる片門橋(左)。右に片門の渡し場跡が見える。ここでも戊辰戦争の戦闘が展開された。

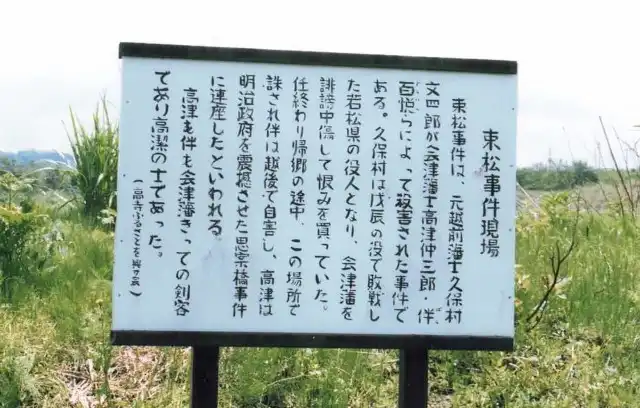

束松事件現場

片門橋から西へ1Kmほど進んだ所。前述の片門の渡しと束松峠入口の中間点にあたる。ここで元越後藩士・久保村文四郎が帰国途中、会津藩士に暗殺された。

戊辰戦争が終結した翌年、1869年7月の事件だった。

説明板

束松事件の背景には会津藩士の遺体処理を妨害したこと、死者への扱いがあまりに冷酷非情だったことへの怨念である。

会津には怨嗟の声が充満していた。

天屋宿

会津藩士の憤怒、義憤を感じながら坂道を登って行く。

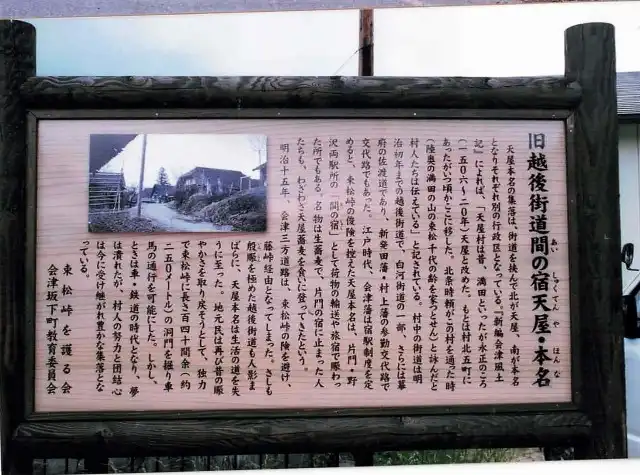

ここは天屋(てんや)という間(あい)の宿である。

街道をふり返る

越後街道の説明板(右)が建つ所で、街道をふり返る。

説明板

説明板「間(あい)の宿 天屋(てんや)・本名(ほんな)」について

ゆるやかな坂道

更に、ゆるやかな坂道を登っていく。

明治新道

中央が街道。右端は明治新道で束松洞門に通じる。但し洞門は崩壊のため通行不能。

束松(たばねまつ)

峠名の由来となった束松(根元から三本に主幹がわかれた三本松)がここにあったのだが、今は枯れている。

歴史の道

この束松峠は文化庁の「歴史の道」に選定されている。

分岐点

右が越後街道。左は明治新道(1884年着工、1894年完成で馬車の通行が可能となったが、その後廃道となる。)

快適な道

フワフワとしたクッションのよい快適な道がしばらく続く。

消滅した街道部分

「地すべり」のため、この辺りは街道が消滅したとのこと。

一里塚

一対の一里塚の真ん中に送電線の鉄塔が建つ。

もうすぐ頂上

一里塚から数百m進むと視界が開けた。

どうも右奥が頂上らしい。

束松(たばねまつ)峠

やはり、束松峠の頂上だ。右に峠の説明板、左にあずま屋(茶屋跡)。

ここで会津若松から来た女性5人組に遭遇した。しばし情報交換し心がなごむ。

茶屋跡からの眺め

標高は約430m。茶屋跡からの眺めがいい。

先程、通ってきた片門、只見川の流れが遠くに見える。

塹壕跡

束松峠には会津軍の塹壕跡(左に木柱)が残されている。

峠をふり返る

峠をふり返る。女性グループは会津若松から来たので反対側へ下って行った。途中まで車で来たという。

軽沢宿

間(あい)の宿だった軽沢の景観(中央が旧道)。

縄沢(つなさわ)宿

約4Km西進すると旧宿場の縄沢(つなさわ)。

右に蔵が建つ。

野沢諏訪神社

縄沢から約2Km進むと野沢諏訪神社があり、神社前に一里塚が一基残る。

野沢宿旧本陣

この大きな蔵の辺りが野沢宿旧本陣。会津藩主松平容保は越後口の士気を鼓舞するため、野沢に出陣している(1868年)

道路元標

道路元標(中央)が建つから、ここが旧野沢町の中心らしい。傍らには「ぬくもり道祖神」も建つ。

このようなモダンな道祖神が、周辺にはいくつか見られる。

十返舎一九

十返舎一九もこの野沢宿を通った。「三味線の野沢の宿は旅人の袖をむせうに引いてとどめる」と記す。

野沢駅

野沢駅までやって来たが、ちょうどSLばんえつ物語号が新潟方面に向け発車したところだった(中央が先頭車両)。このSLは4~11月の土日休日に運行される。

SLばんえつ物語号

SLばんえつ物語号(絵ハガキ)

愛称は「貴婦人」

越後街道歩きコース

| コース | 見どころ、ハイライトなど | |

|---|---|---|

| 1 | 神指~会津坂下~舟渡 | 塔寺宿 |

| 2 | 片門~束松峠~野沢 | 束松峠 |

| 3 | 喜多方の散策 | 蔵のある町並 |

| 4 | 鳥井峠越え | 車峠、鳥井峠 |

| 5 | 八木山~津川 | 麒麟山、諏訪峠石畳の道 |

| 6 | 諏訪峠越え | 中の茶屋跡、行地 |

| 7 | 新谷~綱木~赤谷 | 下綱木 |

| 8 | 赤谷~五十公野~新発田 | 五十公野公園、新発田城 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.