長崎街道 二日目の街道歩き旅 [内野宿~原田宿編]

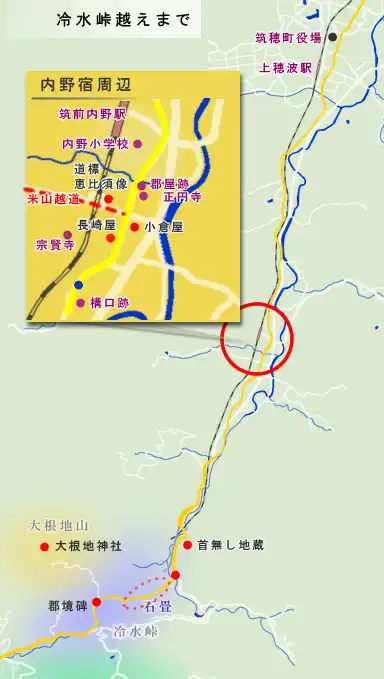

内野宿周辺~冷水峠越え

内野宿の東構口跡

JR筑豊線・筑前内野駅の近くに内野宿の東構口跡がある。

ケンペルの紀行文によれば、「内野の若い娘たちは驚くほどの美人であった」と記している。残念ながら美人どころか冷水峠に着くまで誰にも会わなかった。

人馬継所跡

人馬継所跡付近の三叉路。

質屋を営んでいた小倉屋[写真左]が先に見える。

エビス像と道標

内野宿のほぼ中央にエビス像と道標が建つ。

「大宰府天満宮米山越道」とある。

ここを西へ[写真左奥]向かうと米ノ山峠を経て大宰府(九州行政の中心機関)へ通じた。

旧旅籠 肥前屋

旧旅籠「肥前屋」は「山村留学ふれあい館」として町内のこどもや地域の人々にパソコン教室を開いている。

旧脇本陣 長崎屋

旧脇本陣の「長崎屋」は、市の所有で「友遊館」として一般公開している。

内野宿風景

この辺りで内野宿の町並みともお別れである。

大根地神社登り口

R200号とわかれて大根地神社の登り口[写真中央]へと進む。右上は有料の冷水道路が走る。

JR筑豊線

JR筑豊線[写真中央]が、ほぼ街道に沿って走る。

冷水峠への道中

冷水峠へ向かい徐々に勾配が急になる。

冷水峠

シーボルトは峠の急坂を「よじ登る」と称したが、それは峠の反対側(西側)なんだろうか。

長崎街道初めての峠で気合が入っていたからか、それ程のことはなかった。

冷水峠道中

周辺に何者かが潜んでいるような、しかし全くの静寂の世界。

早くここを通り抜けたいという気持ちが湧いてくる。陰うつな峠道である。

地蔵堂

峠の途中にある地蔵堂。首なし地蔵が祀られている。

ここは旅人の休息地であった。

あと冷水峠頂上まで登り20分程である。

冷水峠の由来

地蔵堂の横を流れる小川[写真左]が峠の名前(冷水峠)の由来となった。

冷たい水が流れる。

大根地神社鳥居

峠の頂上に鎮座する大根地神社の鳥居。

ここまで、峠道では人影は勿論、動物の姿すら見えなかったが、ここで神社に参拝する中年男性に出会った。

郡境石

鳥居前には

「従是西御笠郡」という郡境石[写真右から3つ目]など3基の石柱が建つ。

街道は、ここを西へ[写真左奥へ]進む。

九州自然歩道

大根地神社の参道を下ってきた所。この付近は「九州自然歩道」でもある。

鍋峠~原田宿まで

黒田長政の側近であった小河内蔵充が開いたのが原田宿と言われる。現在の原田宿には往年のにぎわいを示す建物などは残っていない。原田宿にある筑紫神社は筑紫国の名称の起源となった古い神社。

山家宿中茶屋跡

4k以上もR200号を歩いて山家宿に到着した。迂回路とか歩道がなく(見つけられなかったのかも)トラックの往来激しく危険を感じた。ここ山家宿中茶屋跡[写真右に碑]の隣に、恵比須石神がある。

御茶屋(本陣)跡

下代(代官の下に付く役人)屋敷跡[写真正面]の向かいに御茶屋(本陣)跡がある。

西構口跡

山家宿初代々官・桐山丹波遺跡。

右隣に、西構口跡の説明石板が建つ。

薩摩街道追分け

薩摩街道(門司~小倉~福岡~久留米~熊本~鹿児島)との追分け(分岐点)に番所があった。

長崎街道は、ここを右折[写真中央奥へ]する。

敬止義塾跡

明治11年、杉山三郎平(水戸学派)が開いた「敬止義塾」跡。塾生は20~30人。教科は日本外史、十八史略など。明治23年閉塾した。

筑紫神社

筑紫[ちくし]神社。ここから筑紫の名が生まれた。

「日本の尽くるところ」の意で、古くは九州全般のち九州北部(筑前・筑後)を指すようなった。

筑紫神社の鳥居

筑紫神社の南側の鳥居。

この手前に原田[はるた]宿の北構口が設置されていた。

西構口跡

筑前六宿の南端・原田宿の町並み。

平成11年にポール、説明板を設置するなど、旧道を整備した。

「原田宿」碑

現代の説明板の傍に「原田宿」碑が並んで建つ。

国境の宿場でもあり、番所も置かれた。

長崎街道歩きのルート

長崎街道を歩くコースを8つに分割して紹介しています。リンク先を開いてご覧ください。

| 長崎街道歩きコース | 長崎街道のハイライト・見所 | |

|---|---|---|

| 長崎街道 | ||

| 1 | 小倉~木屋瀬宿 | 常盤橋・黒崎の松並木・木屋瀬の町並み |

| 2 | 内野宿~原田宿 | 冷水峠 |

| 3 | 佐賀宿 | 佐賀市内(柳町通り、エビス像)・吉野ヶ里歴史公園 |

| 4 | 塩田宿~彼杵宿 牛津~合流地点 |

塩田宿・俵坂峠 |

| 5 | 大村宿~諫早 | 鈴田峠 |

| 6 | 諫早~日見宿 | 井樋ノ尾峠、諫早公園 |

| 7 | 日見宿~日見峠 | 日見峠 |

| 8 | 日見峠~長崎 | 日見峠から長崎市内 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.