羽州浜街道 三日目の街道歩き旅

[三崎峠~吹浦(ふくら)~酒田編]

三崎峠~吹浦(ふくら)~酒田の位置

三崎山旧街道

白い碑の横を中央奥へと進む。「歴史の道」に選定されている。

「奥の細道」のコース

小さな標識(中央)に従って歩こう。

昼なお暗い街道

この三崎山は、羽州浜街道中の最大の難所だった。

奥の細道

象潟と酒田の間の三崎峠に今も昔のままに残る「奥の細道」

文学碑(中央)

「曽良随行日記」の一文である

三崎の旧道

岩が露出する古くからの難所だった

顕彰碑

戊辰戦争(1868年)戦没者の顕彰碑。つまり、ここは戦場だった。

JR羽越線女鹿(めが)駅付近

釜磯海岸

日本海の荒波打ち寄せる釜磯海岸

母川回帰歌碑

「冬来れば母回帰の本能に目覚めて愛し鯉のぼりくる」(地元の歌人 斎藤勇の代表作)

十六羅漢

海禅寺の寛海和尚が航海の安全を祈って自然の岩に16体の羅漢を刻んだもの

羅漢岩手前の芭蕉句碑

「あつみ山や吹浦かけて夕すずみ」「あつみ山」とは、温海岳(あつみだけ)のこと

酒田の日和山公園

右は日本最古の木造六角灯台(高さ12.8m)。1958年、役目を終え、ここに保存されている。

芭蕉像(右奥)

芭蕉が酒田に来た頃、酒田は日本最大の港町で、庄内米の集散地あった。

北前船

日本海交易の主役として活躍した北前船が復元されている。

河村瑞賢像

西回り航路を整備した河村瑞賢(1618~99)が酒田港を見おろす。

芭蕉句碑

「温海山や吹浦かけてゆふ涼」この句は羅漢岩近くにもあった。

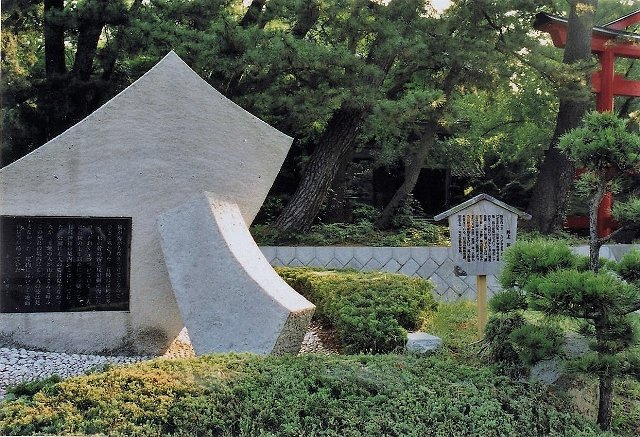

井上靖の文学碑(左)

小説「氷壁」(1957年)の主人公が酒田市の日枝神社(右奥)を訪れた部分

相馬楼

江戸時代より料亭「相馬屋」として賑わった所。国の登録有形文化財。

舞娘茶屋

2階の大広間は舞娘さんの踊りと食事が楽しめる演舞場になっている

旧鐙屋(あぶみや)

旧鐙屋は、酒田を代表する廻船問屋。屋敷は典型的な町屋造りとなっている。

不玉宅跡

芭蕉は酒田の俳人不玉宅に9泊も滞在した。

近江屋三郎兵衛宅跡

芭蕉が酒田を去る前夜に近江屋三郎兵衛宅で納涼会が開催された(1689年6月)。近江屋は前述の不玉の弟子である。

本間家旧本邸の薬医門

本間家は酒田随一の豪商で、「本間様には及びもせぬが、せめてなりたや殿様に」と歌われた

道案内

酒田ではスポットへ向かう道を石畳にしたり道標を用意している。

酒田奉行所跡

明治維新(1868年)に至るまで、治安と町政の役所だった。

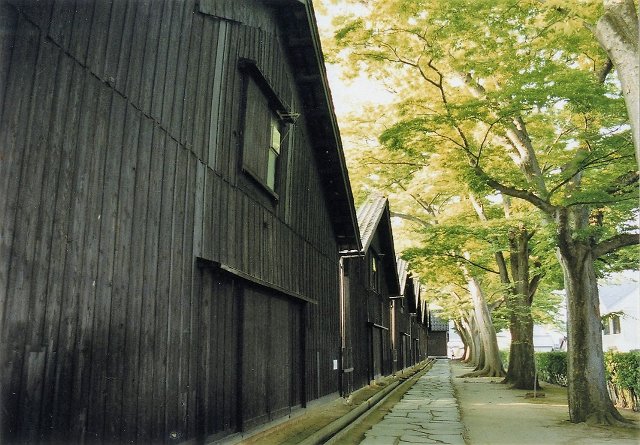

庄内のシンボル・山居倉庫

山居(さんきょ)倉庫は、酒田米取引所の付属倉庫として1893年に建築された。

山居倉庫

9棟は現在も農業倉庫として使用。その他2棟は酒田市観光物産館などに利用されている。(米倉庫としての使用は2022年度末で終える予定)

記念タバコ

1983年の記念タバコよりー酒田市制50周年

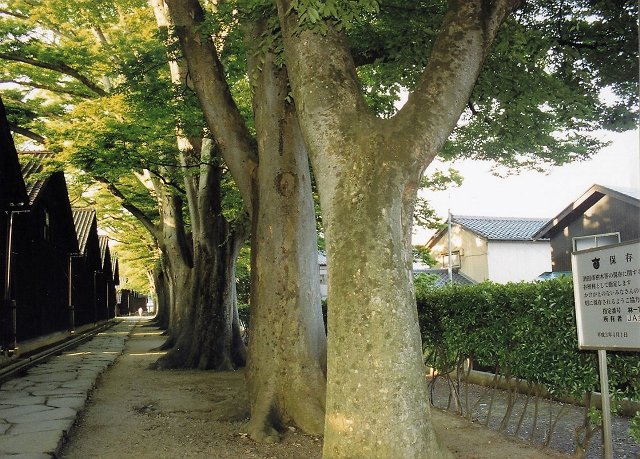

ケヤキ並木

切妻屋根の大きな米蔵の裏のケヤキ並木は日よけ・風よけとなっている

二重屋根

白壁の土蔵造りで、12棟の屋根は内部の湿気防止のため二重屋根になっている。

船着場

川に面して船着場が設けられており、最上川舟運の拠点の一つだった。

山居橋

新井田川に架かる山居橋(歩道橋)

土門拳記念館

酒田市出身の写真家 土門拳(1909~1990)の記念館。約7万点の写真を収蔵、展示している。

酒田市写真展示館

1983年の記念タバコより(この年に記念館が開館した)

羽州浜街道歩きコース

| コース | 見どころ、ハイライトなど | |

|---|---|---|

| 羽州浜街道 | 羽州浜街道トップページへ | |

| 1 | 秋田市内と竿灯まつり | 竿灯妙技会 |

| 2 | 本荘~象潟(きさかた)~小砂川 | 象潟、芭蕉の史跡 |

| 3 | 三崎峠~吹浦(ふくら)~酒田 | 三崎峠、日和山公園、山居倉庫 |

| 4 | 三瀬港~笠取峠~小波渡(こばと) | 笠取峠 |

| 5 | 鼠ヶ関~小名部(おなべ)~小俣 | 鼠ヶ関、堀切峠、小俣宿 |

| 6 | 小俣口~中継(なかつぎ)~黒川 | 中継ぎ |

| 7 | 北中~大沢峠 | 北中芭蕉公園、大沢峠 | 8 | 村上市内 | 井筒屋 |

| 9 | 村上市の岩船大祭~新潟市 | 岩船大祭、鍋茶屋通り |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.