身延道 一日目の街道歩き旅 [興津~西行峠編]

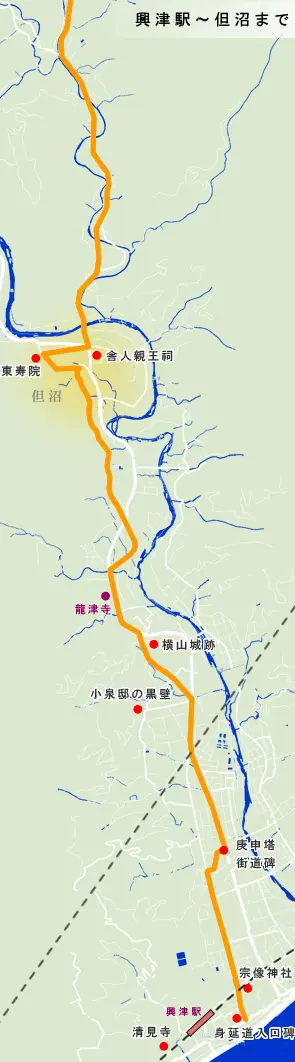

興津駅~但沼まで

興津宿

興津は東海道の宿駅。

ここは清見寺あたり。興津は保養地として開け、伊藤博文・西園寺公望らが別荘を建てた地。

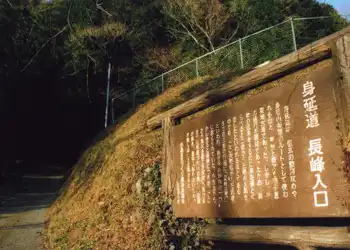

身延道入口

前述の清見寺から1kmほど東にある身延道入口。

左の題目石には南無妙法蓮華教と書かれ、ヒゲが跳びはねたような文字だから、ヒゲ題目といわれる。高さ約3m。

道標

手前の道標には

宍原江(へ)四里、万沢江三里、南部江三里、身延江三里 とある。

これは単純に身延まで3里という訳でなく興津からは合計13里、約51kmということだ。

宗像神社

JR興津駅の東500mにある宗像[むなかた]神社。

海上航海の守護神・宗像神を筑紫(福岡県)から勧請したもの。

庚申塔

清水市八木間町の庚申塔。傍には街道碑(写真中央)が建つが、これからの道筋をたどるのは、実に悩ましい。

横山城跡

興津の豪族、興津氏が築いた横山城。

のち武田信玄の山城となったが、武田氏滅亡と共に廃城となる。

小泉邸の黒壁

少し寄り道をした。横山城跡付近にある小泉邸の黒壁(酒造工場)。

古道の雰囲気

この辺り古道の雰囲気。

しかし、やがてR52号に合流する。

舎人親王の祠

日本書紀編者の舎人[とねり]親王(676?~735)の祠。

この但沼[ただぬま]で亡くなったらしい。

但沼の風景

但沼の古道らしき道。

街道碑

興津から但沼までは、R52号を縫うように北上する。左に街道碑。

東寿禅院付近

但沼の東寿禅院付近。

右に例の街道碑。

万沢口留番所跡まで

鈴木家

但沼から約7km北にある宍原宿。右の白い塀の家が鈴木家。名主を代々務め問屋も兼ねた。

宍原宿

宍原の景観。

中央奥が前述の鈴木家。

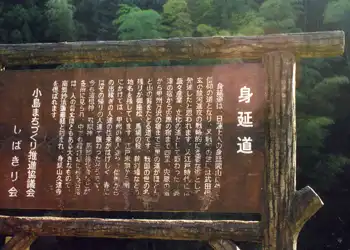

長峰入口説明板

宍原車庫前(バス)を過ぎると、やがて写真左手に長峰入口の説明板が見えてくる。右はR52号。

長峰入口説明板

長峰三里

長峰三里は山の背をたどる難所。

食指が動いたが、熊野古道のような明確な指示標があるとは思えない。

説明板

少し悩んだがR52号を北上することにした。道筋不確かな山道は敬遠した。約4km進むと例の説明板(写真左)を発見した。長峰三里は、ここへ出てくるようだ。

馬頭観音

それを裏付けるかのように、近くには馬頭観音(写真右端)と題目石が並んでいる。

説明板

万沢口留番所跡~井出駅周辺まで

万沢宿

万沢[まんざわ]宿の町並み。

万沢口留番所跡

万沢口留番所跡。

説明板によれば明治5年に取り払われたようだ。

万沢宿の町並み

万沢宿の町並み。

旅籠 玉屋

万沢宿で唯一残る旅籠玉屋(写真左)。道に対して斜めに建てられている(武者返しという)

広福寺

万沢の中心部にある広福寺(写真左)付近の街道。

天神堂遺跡

万沢小学校 校庭の西には旧石器時代の天神堂遺跡がある。

西行峠

平安末期の歌人西行

(1118~90)が2度目の陸奥行脚(1186)の折、この峠を越えたことから西行峠と呼ばれている。

西行公園

この西行公園の一角には、西行の歌碑が建つ。

風になびく富士の煙に消えて、ゆくへも知らぬわが思ひかな と詠み富士山をここから望んでいる。

身延山

西行のあと日蓮上人も、この西行峠を越え(1274)、身延山へ(写真左奥)向かった。甲駿往還は身延道の別名である。

西行峠

切久保付近から、ふり返る。

中央の山の凹みが前述の西行峠。

寄畑駅~大和峠~内船駅周辺まで

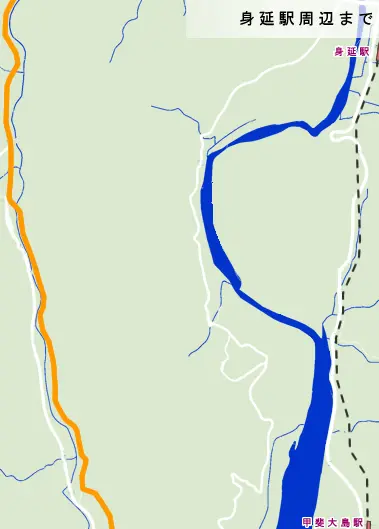

内船駅周辺~甲斐大島駅周辺~身延駅周辺まで

身延道歩きのコース

| コース | プラン | |

|---|---|---|

| 1 | 興津~西行峠 | (興津)-(但沢)-(宍原)-(万沢) 余裕があれば西行峠 |

| 2 | JR身延駅~下山 | (JR身延駅)-(三門)-(東谷参道日朝通り)-(下山) |

| 3 | 身延山~赤沢宿 | 身延山~身延往還を通り赤沢宿へ |

| 4 | 鰍沢~市川大門 | (鰍沢)-(青柳)-(市川大門) JR身延線にて帰途に着く(甲府or富士) |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.