塩硝街道 三日目 [祖山~菅野編 相倉から菅沼]

祖山散策

祖山橋

さて、大槻伝蔵が幽閉された祖山に近づいてきました。今は立派な祖山橋がかかっている。

写真左がR156側、写真右が祖山の入り口。このような庄川の断崖のため到底逃亡は不可能だった。

熊野神社

祖山の熊野神社。

隣の空地は、今は廃校となった祖山分校(小学校)跡地。写真中央に碑が見えます。大槻伝蔵はこの地で自刃したのです。

大槻伝蔵之碑

大槻伝蔵之碑は彼の210回忌(1957年)に建てられた。彼の心の中は憤慨でいっぱいだったろう。その無念さが伝わってくるようです。享年45才だった。

相倉散策~菅沼まで

記念碑

相倉合掌造り集落駐車場の傍に国指定史跡記念碑[写真右]と世界遺産登録記念碑[写真左]が並んで建つ。厳しい風雪のためか、かなり黒ずんでいる。

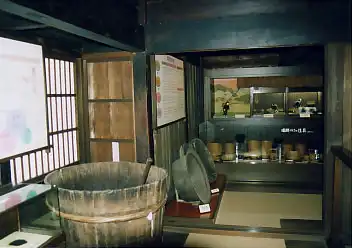

相倉民俗2号館

集落の中央の道を歩いて行くと、西の奥に相倉民俗2号館があります。

ここでは内部が見学できる。

相倉民俗1号館

この集落にある32戸の住宅のうち20戸が合掌造りである。写真右手前が民俗館1号館。

ちなみに集落内には民宿が8軒あり、宿泊は可能である。

相倉集落全景

駐車場から坂道を約5分登ると、このような相倉集落全景を見下ろす絶好の撮影スポットがあります。

写真左下が駐車場。

夫婦ケヤキ

相倉集落から鹿熊峠へ登る道の途中にある夫婦ケヤキ。昔、この巨木が雪崩を受け止め、村の家を守ってくれたとか。

石仏

相倉集落の北を通る林道。ここは旧五箇山街道であろうか。そばに石仏がひっそりと佇[たたず]む。

国民宿舎五箇山荘

山間にある静かな温泉・国民宿舎五箇山荘。露天風呂もある。流刑小屋と羽馬家住宅のすぐ近く。関西からのカメラマン団体客と同宿だった。

羽馬家住宅

流刑小屋

ここ田向[たむかい]には、日本で唯一現存する流刑[るけい]小屋がある。合掌造りの民家に比べると極めて小さい。加賀藩にとって政治的に危険な人物や重罪人が、このような小屋に幽閉された。前述の大槻伝蔵は祖山に流された。

村上家

村上家は五箇山の代表的な合掌造りの家。

合掌の部分には釘や鎹[かすがい]など金属は一切使われていない。国の重要文化財。

こきりこ唄の館

村上家の隣にあるこきりこ唄の館。こきりこ唄に関する衣装や資料等の展示、ビデオによりこきりこ踊りを紹介している。

白山宮

9月25~26日の祭で、こきりこ踊りが奉納される白山宮。窓のサンサはデデレコデンの唄が有名である。

菅沼合掌造り集落

山間を流れる庄川右岸のわずかな台地にひっそりと佇む9戸の菅沼[すがぬま]合掌造り集落。相倉に比べ、戸数はかなり少ない。

塩硝の館

塩硝街道を歩く旅ならば、この塩硝の館は必見。

塩硝製造の道具を展示し、その材料採取から出荷までを、わかりやすく再現している。

塩硝街道の説明板

塩硝街道の説明板。

関連写真、街道の地形図には、かなり興味津々だった。。

塩硝の材料

塩硝の材料はヨモギ、ヒエ殻、アワ殻、シシウド、ムラタチ、サトイモなどの刈り干し。これらを床下に掘った穴に土・蚕糞などを混ぜたものと交互に積み重ね、尿をかけて放置。この結果、生成された硝酸石灰に木灰を加えて硝酸カリを作る。これが塩硝である。

五箇山民俗館

塩硝の館のすぐ近くに五箇山民俗館が建つ。

ここでは、かつて養蚕や紙漉きなどに用いた道具や生活道具などを多数・展示している。

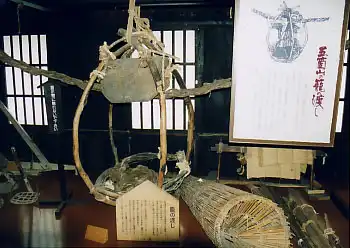

籠の渡し

とりわけ興味をひかれたのが籠[かご]の渡し。

橋がなかった昔、これによって庄川の両岸を連絡していたのである。簡易式ロープウェーともいうべき知恵と工夫の産物。

籠の渡し

これは、実際庄川にかけられた籠の渡し。

観光用でもちろん現在は使用していない。

塩硝街道歩きコース

| コース | 見どころ | |

|---|---|---|

| 1 | 金沢~湯涌温泉 | 金沢城、兼六園、湯涌温泉 |

| 2 | 金沢~相倉 | 城端散策、細尾峠、相倉合掌造り集落 |

| 3 | 相倉~菅沼 | 祖山、菅沼合掌造り集落 |

| 4 | 湯涌温泉~西赤尾 | 横谷峠、刀利ダム、ブナオ峠 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.