山の辺の道 一日目の街道歩き旅

〔石上神社~長岳寺~狭井神社編〕

石上神社~長岳寺~狭井神社の位置

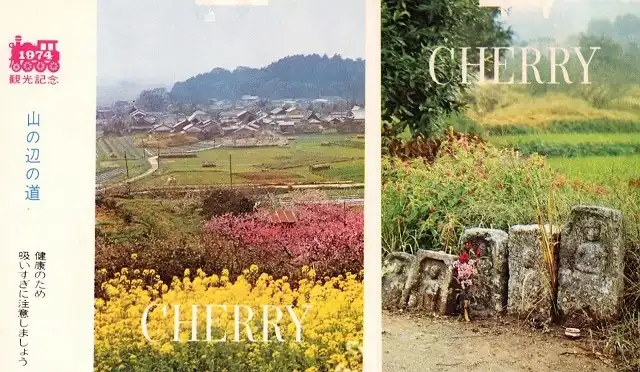

1974年の観光たばこより

石上神社からスタートする。老杉がうっそうと茂る森は静寂。祭神は神武天皇ゆかりの神剣である。

南進すると竹藪の小径。石畳の坂道である。

東海自然歩道の木柱が立つ。「山の辺の道」は道標が要所要所にあるので安心して歩ける。

夜都伎神社付近の「山の辺の道」中央は、東畝の歌碑。近くに芭蕉句碑も立つ。

右奥は竹之内環濠集落。

花のある風景

やがて、古道は墓地の中を通る。

(念仏寺の無縁仏)

念仏寺の六地蔵(右)の前を進む。

やがて、柿本人麻呂の歌碑に出会う。

「衾道を引手の山に妹を置きて山路を行けば生けりともなし」(妻の死を悼む歌)

長岳寺楼門。弘法大師が創建(834)したと伝わる古刹。花の寺としても有名。

美しい壕に囲まれた崇神天皇陵。

全長240mの前方後円墳だ。

景行天皇の東南、古道沿いに額田王の歌碑が建つ。ここはバックの三輪山が最も美しく見えるポイントだ。

額田王の歌碑(中央部の黒い点)を遠望す。

「痛足河 川波立ちぬ川波立ちぬ巻目(まきもく)の由槻(ゆつき)が嶽に雲居立てるらし」(柿本人麻呂)。

痛足河 (穴師川)は三輪山の北を流れる川。

「山の辺の道」碑が建つ。これは小林秀雄(作家 1902~83)氏の揮毫。

氏は、東京生まれだが、若い頃、奈良に住んだことがある。

街道筋に伊勢神宮の常夜灯(右)が建つ。

伊勢への道と交わるのだろう。

ここも柿本人麻呂の歌碑が建つ。傍らを流れる川は、かつて水泡が立つ程の流れがあったのだろう。

素朴な造りの桧原神社。本殿も拝殿もない。

小林秀雄筆による「「山の辺の道」碑。

玄賓(げんぴん)庵。玄賓は平安初期の僧で桓武・嵯峨天皇に信任された。道鏡の専横を嘆き三輪山の麓に住んだ。

万葉歌碑(右)

「狭井河よ雲立ちわたり畝火山 木の葉騒ぎぬ風吹かんとす」。茅原狭井川の北、月山邸横に建つ。

細い山道をアップダウンすると大神神社の摂社、狭井神社に着く。ここから三輪山への登拝は可能だが許可が必要(カメラは不可)

山の辺の道歩きコース

| コース | 見どころ、ハイライトなど | |

|---|---|---|

| 1 | 石上神社~長岳寺~狭井神社 | 万葉歌碑 |

| 2 | 大神神社~三輪~海柘榴市跡 | 海柘榴市跡 |

| 3 | 談山神社 | 嘉吉祭 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.