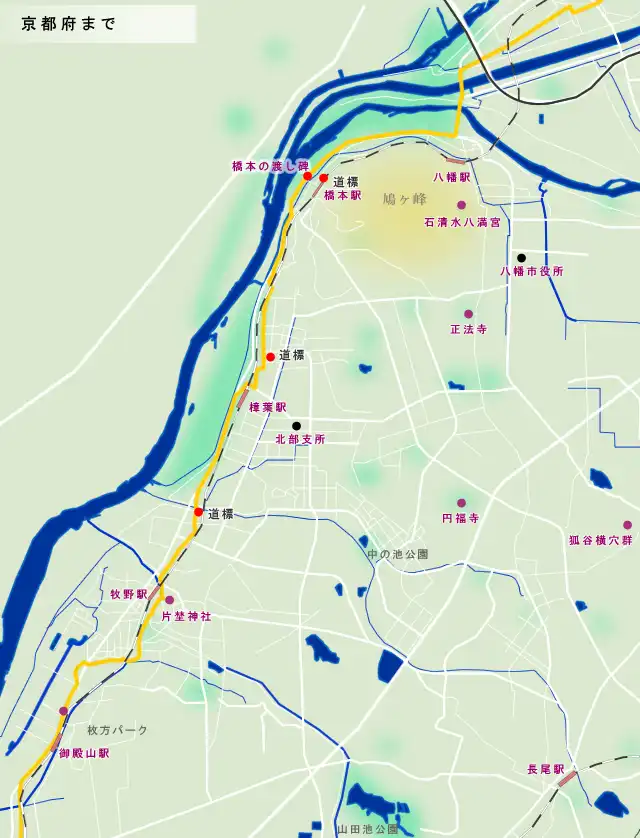

京街道 二日目の街道歩き旅 [枚方~伏見編]

枚方周辺から京都府周辺まで

上島町の道標

枚方市上島町、楠葉橋付近に大小2基の道標が並んで建つ。

「(石清水)八幡宮、参詣道、橋本へ一里」

道標

京阪・樟葉[くずは]駅の北800mに建つ道標。

石清水八幡宮への近道を示している。

橋本の町並み

渡し宿場、間[あい]の宿であった橋本の町並み。

井原西鶴が「好色一代男」で描いたように遊郭が軒を連ねた。

かつての歓楽街。

「橋本の渡し」碑

細い大谷川にかかる小さな橋の手前に「橋本の渡し」碑がある。

「山さき、あたご(愛宕山・火伏せの神)わたし場」

「柳谷(5㎞北西にある観音)わたし場」

とある。

道標

京阪・橋本駅の傍に、ひっそりと道標[写真左、電柱の左]が建つ。

かなり背が高い。

「京大坂街道」

と深く刻まれている。

橋本駅・道標

京阪・橋本駅の道標の拡大写真。

伏見周辺まで

淀新城跡

京阪・淀駅の西隣にある淀新城跡。徳川秀忠が築城した。

落成は1624年。美しい石垣が残る。

淀古城址碑

淀古城址碑が妙教寺にある。

豊臣秀吉によって大改築(1589)され淀殿(秀吉の側室)の御殿となる。

4年後、ここで秀頼を生んだ。

唐人雁木旧跡

納所にある「唐人雁木[とうじんがんき]旧跡」。朝鮮通信使(参照:朝鮮人街道)が上陸した船着場で、今は水路が埋められ道路になっている。船着場の階段のつくりが雁の行列のように斜めで、ぎざぎざしていることから「雁木」と名付けられたらしい。

納所の戊辰戦争跡

納所[のうそ]の戊辰戦争(鳥羽伏見の戦い1868年)跡。納所は、古代・中世の京都の外港で、その名が示すように、船の荷を収める倉庫が軒を連ねていた。

小枝橋

伏見より北西へ3㎞はなれるが、鳥羽伏見の小枝橋がある。ここは鳥羽伏見の戦(1868)の火蓋が切られた激戦地である。

寺田屋

軒提灯を吊るす昔ながらの船宿風情で、現在も宿業を営む寺田屋。

薩摩藩の定宿で、討幕急進派が、ここに集まって決起を企てた寺田屋事件(1862)は有名。

寺田屋の中

「京へ来たなら一度はお寄り、伏見寺田屋 坂本龍馬

昔白刃の裏梯子」。

これは明治維新以来の寺田屋のキャッチフレーズである。龍馬(参照:梼原街道)はここを定宿とし多くのエピソードを残す。竜馬の部屋などがあり見学できる。

伏見港公園

伏見港を埋め立てて整備された伏見港公園。

京街道の起点(終点)である「京橋」から蓬莱橋[写真中央]を遠望する。このあたりは、「伏見の浜」ゾーンと呼ばれ、川辺の柳に風情がある。京橋は、かつての伏見港の中心部に架けられていた。

古市の町並みが立ち並ぶ。昔の雰囲気が残っている。

松本酒造の酒蔵

新高瀬川沿いにある松本酒造の酒蔵。酒は伏見名産の代表で、

灘(兵庫県)は辛口=男酒

伏見が甘口=女酒

とも言われる。

京街道歩きのコース

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.