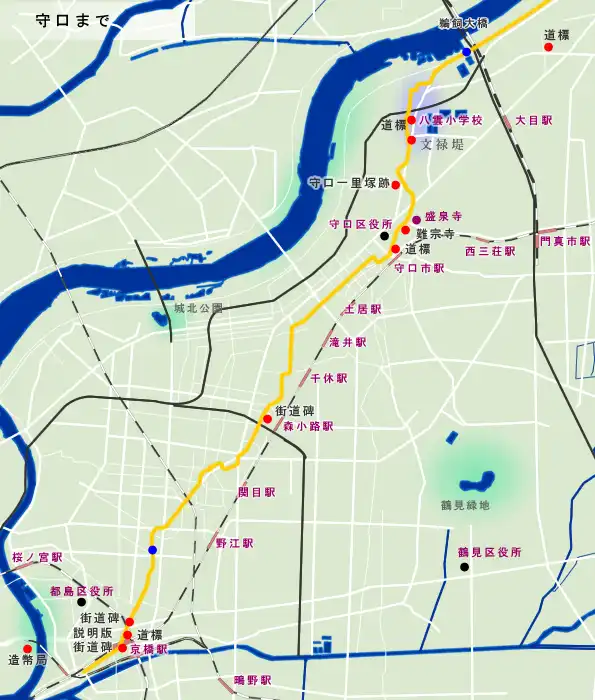

京街道 一日目の街道歩き旅 [京橋~枚方編]

京橋周辺から守口周辺まで

造幣局

京橋駅から西へ2㎞、4月中旬ならば春の風物詩「造幣局・桜の通り抜け」がおすすめ。

しかし、大変な人出である。

八軒家

八軒家の名は、ここに八軒の船宿や飛脚屋があったからだという。

京都・伏見~大坂間、

上り1日、下り半日であった。熊野参詣道の旅人はここに上陸して、南へ進んだ。

永田屋 本店

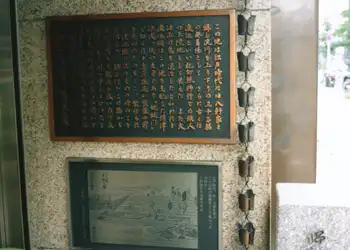

大坂城・京橋口から西へ500mのところは、江戸時代には「八軒屋」と呼ばれ淀川を上り下りの三十石舟の発着場で賑わった。永田屋本店[写真右]の店先に説明板と石碑がある。

永田屋の説明板

永田屋 本店の店先にある説明板。

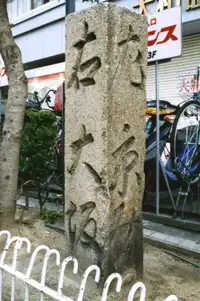

京橋駅前の道標

京阪・京橋駅前は古堤街道(野崎・奈良へ向かう)との分岐点で、文政9年(1826)の道標が京阪モール北側に建っている。

「右 大坂、左 京みち」

新京橋商店街

新京橋商店街[写真中央奥]からでたところにJR環状線の高架橋があり[写真左]大きく「京街道」と書いてある。

この商店街は「ビギン京橋」と命名されている。

街道碑

商店街の入口にも街道碑[写真右]。

看板に圧倒されて目立たない存在。

道中の風景

都島中通3丁目付近

関目の街道碑

関目5丁目でR1号を横断する。

街道碑[写真右]に京橋口まで3.8㎞とある。

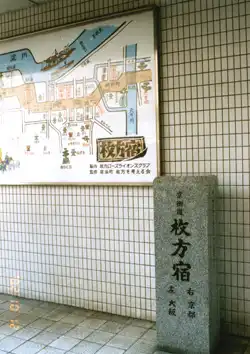

はめ込まれた地図

よく見ると街道の路面にも「古地図」がはめ込んである!

これだと半永久的に残ります。この地図で言うと、現在地は、上から2番目の「森小路村」にあたる。

森小路の街道碑

大阪府旭区森小路1丁目の街道碑。

大変立派な碑で、金文字で街道の歴史が詳しく書かれている。近くの少年が気軽にモデルを引き受けてくれた。

守口一里塚跡

守口宿の北側にあった一里塚跡。「上目付」でもあり宿場の出入口にもあたる。

大名の通過の際、村役人や本陣主人などが正装して送迎した。

文禄堤

豊臣秀吉が文禄5年(1596)淀川左岸の堤防を改修整備させた「文禄堤」。その後、宿駅が設けられ、大いに賑わった。

文禄堤

近くの説明板によると、度重なる淀川の改修工事により、現在では本町の一部だけしか当時の面影が残っていないとか。

難宗寺

西御坊ともいわれる難宗寺。

難宗寺の石碑

難宗寺の角に石碑が4本集中している・

「すぐ守口街道」

「(明治天皇)御行在所(あんざいしょ)」

「(皇太子)御仮泊所」。

難宗寺の石碑

石碑を拡大したもの。

道標

守口市立八雲小学校内に道標が移され保存されている。

道標

堤を下りる細い石段(来迎寺坂)の傍に低い道標が建つ。

「右 なら、のざき(野崎)みち」

この路は旧奈良街道(のち守口街道)に通じる細い街道である。

鳥飼仁和寺大橋

守口市仁和寺本町付近の街道から鳥飼仁和寺大橋[写真中央の黒線]を遠望。

守口周辺から枚方駅まで

佐太天神宮

菅原道真を祀る佐太天神宮。

道真は左遷(901)され任地・大宰府へ赴く途中ここに、しばらく滞在した。

渡船場跡

淀川の対岸・摂津への渡船場跡。

この佐太は、守口と枚方の「間の宿」であり、人の往来も頻繁だった。

茨田堤

茨田[まんだ]堤。仁徳天皇の命により筑造された長い堤(日本書紀による)。

淀川の氾濫防止のための堤防工事。

なお大阪市城東区の旧地名は「まった」

鍵屋資料館

平成12年にオープンした鍵屋[かぎや]資料館。

江戸時代の町家の特徴と典型的な船宿(信長の時代に創業)の構造を残している。

枚方市文化財である。

道中の風景

鍵屋の風景。

本陣跡と説明板

三矢公園が街道に面している。

説明板[写真左]と本陣跡碑[写真右]が建つ。

木南喜右衛門家

枚方宿問屋役人・木南喜右衛門家が街道に沿って建っている。

「田葉粉屋」という屋号だった。堂々とした町家である。

街道碑

京阪・枚方市駅付近。

宗左の辻

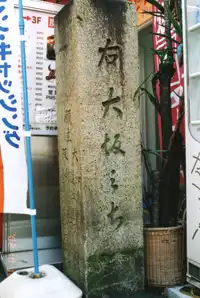

京阪・枚方市駅の北口近くに建つ道標[写真中央]。

「右 大坂みち」。

ここを「宗左の辻」と呼ぶ。

宗左の辻

「宗左の辻」の道標拡大写真。

枚方宿の東目付

天野川にかかる鵲[かささぎ]橋の西詰にある枚方宿の東目付。

京街道歩きのコース

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.