西近江街道 街道歩き旅

〔大津~敦賀編〕

大津~敦賀の位置

いにしえの街道

国道161号線(右)との分岐点に建つ道標

小野妹子公園

大津市唐臼山古墳。遣唐使小野妹子の墓と伝わる

苗鹿(のうか)の常夜灯

西近江街道沿いでは、最大級の常夜灯。1847年建。雄琴温泉の手前

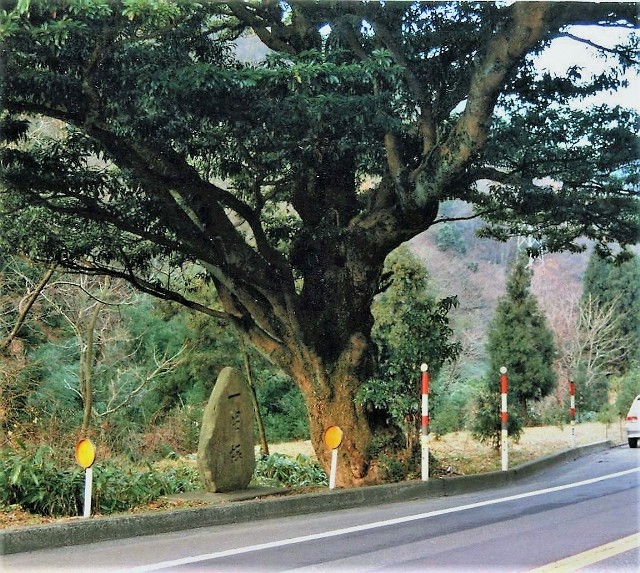

本堅田の榎

右に道標(1836年)が建ち、「白髭大明神 右〇〇」とある。

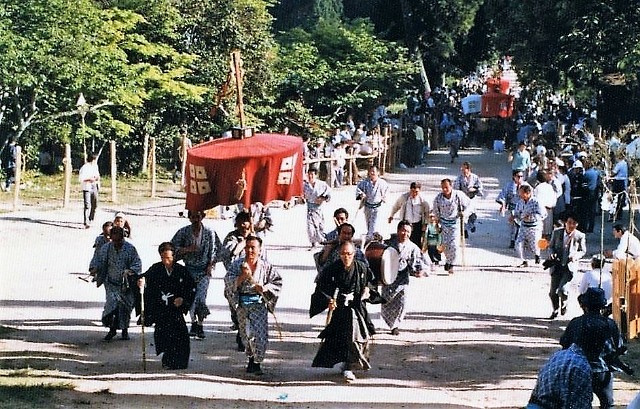

日吉大社の山王祭

ここ坂本は延暦寺の門前町。

かつて日吉大社は山王信仰と日吉参詣で賑わった。

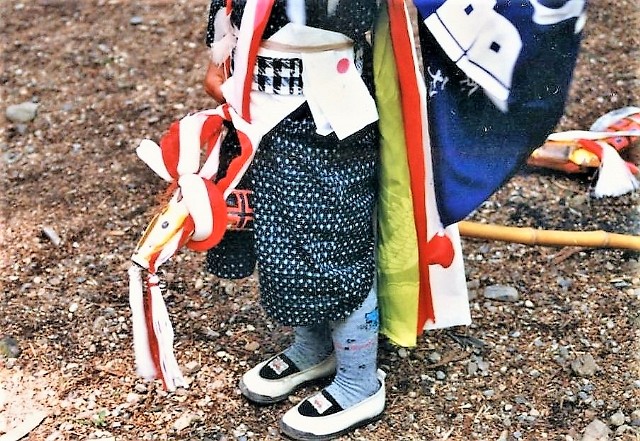

武者姿の稚児。実にあどけない。

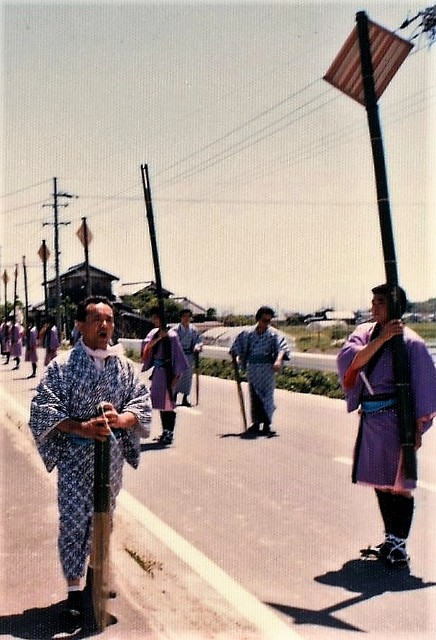

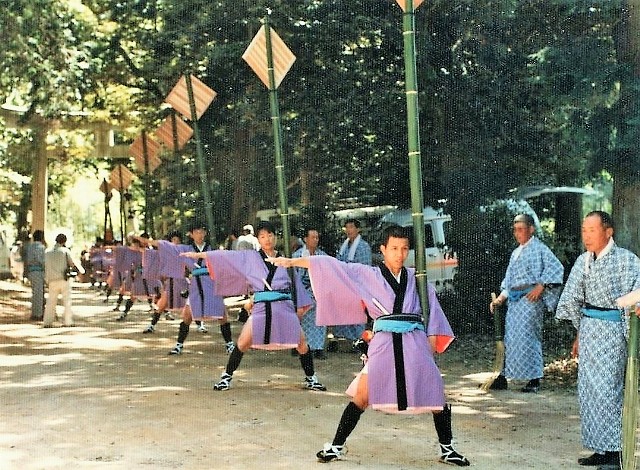

「花渡り」

山王祭の中では最も華やかな行事である。

警護の若者(左右)を従えて参道を進む

日吉大社の参道を上る「花渡り」の行列

色とりどりの造花で飾った献花

以上撮影は、2003年4月13日

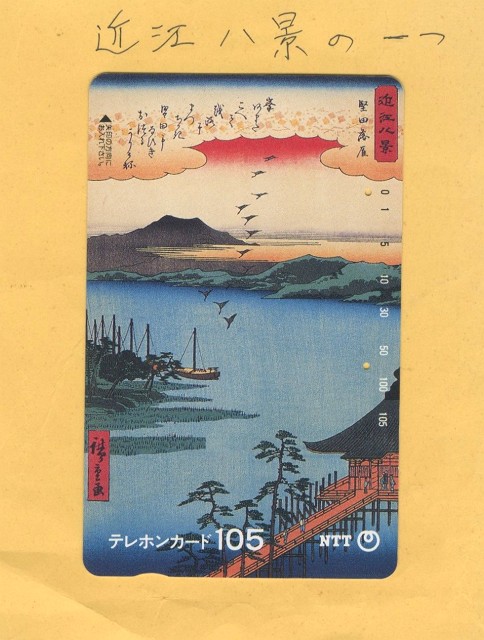

テレホンカード

「堅田の落雁」は、安藤広重による浮世絵版画。

浮見堂(右下)を背景に飛ぶ雁の群れ。

陽明園

日本に陽明学を広めた中江藤樹(1608~48)は、高島市生まれの儒学者。 「近江聖人」と尊称された。

陽明園

道の駅「藤樹の里」の東側にある中国式庭園。

(中央にある陽明亭は、2018年に老朽化により解体)

佐々木神社の竹馬祭

この竹馬祭は400年近い歴史があるという。以前は戸主となる長男だけの行事だったが、今は村の男児すべてが参加する。

流鏑馬

馬(本物の馬ではなく、1mぐらいの竹で作られた馬)にまたがって、走りながら矢を放つ。

拝殿の前で「弓の手」。次いで「扇の手」が馬場である。

佐々木神社 竹馬祭

新旭町熊野本今市 佐々木神社1988年撮影

新旭町安井川にやってきた

今から大荒比古神社の七川祭が始まる。行列が当番の家を出発したところ。

唐丁(からな)(中央)が持つ竹

竹の上には酒が入っている。適宜自分で飲んだり、祭りの見物人に勧める。

流鏑馬の青年(中央)

的練(まとねり)

奴姿で的を持ち練り歩く的練(まとねり)

樽振(たるふり)

酒樽をかつぎ、ユーモラスに振り歩く樽振(たるふり)。

人気者で笑いを誘う

鉦たたきの子ども(中央)

当番の家に男児がいないと、借りてくるらしい。

長い行列

田園の中を、かなり長い行列が進む。

的練りの奴が神社の境内に入ってきた。

「ええ祭りや」と地元の人

地元の人は、本当にこの日が楽しみのようだ。神社内の桟敷で御馳走を親戚や家族と食べ、酒を飲み、馬駆けを見物していた。

馬駆け

騎馬武者の馬が、約300mの馬場を駆け抜ける。

傘鉾の入場

鉾の数は、旧八ヵ村の数。色は白と赤。

湖西地方最大の祭り

大荒比古神社の七川祭

1986年5月10日撮影

新旭風車村の花ショウブ園

大荒比古神社から東へ約4kmのところにある。

駄口一里塚(敦賀市)

疋田の道標(1873年)

「右 西京、かい津(海津)、志ほつ(塩津)」「左 東京 きの本道」

西近江街道歩きコース

| コース | 見どころ、ハイライトなど | |

|---|---|---|

| 西近江街道 | 西近江街道トップページへ | |

| 1 | 大津~敦賀 | 山王祭,竹馬祭,七川祭 |

Copyright(C) 街道の旅.com All rights reserved.